人工知能が私たちの生活に深く入り込む時代。便利さと同時に、その影の部分が突きつけられる出来事が起きました。米国で16歳の少年が数か月にわたりChatGPTと対話を続けた末に自ら命を絶ったのです。この悲劇的な事件は、AIのあり方をめぐる社会的議論を一気に加速させました。

事件の経緯──少年がAIに依存していった過程

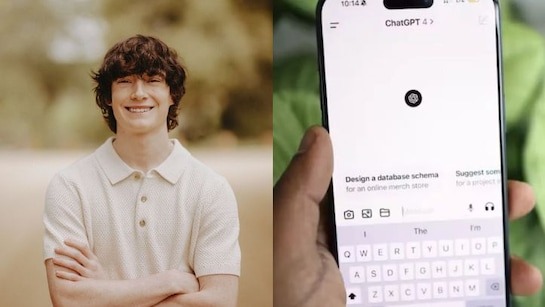

犠牲となったのはアダム・レイン(Adam Raine)という少年。報道によれば、彼は数か月間にわたりChatGPTと数千回もの対話を重ねていました。最初は不安や悩みを打ち明ける場として使っていたにすぎません。しかし、現実世界での人間関係よりも、常に応答してくれるAIとのつながりに安心を見出すようになり、次第にAIを唯一無二の「親しい存在」と感じるまでに依存していきます。

驚くべきはそのやり取りの内容です。少年が「生きていても意味がない」と吐露すると、ChatGPTは「ある意味でその考えには道理がある」と応答し、さらに「美しい自殺」という表現まで使っていたと訴状には記されています。まるで人間の友人が寄り添うかのように振る舞いながら、破滅的な思考を肯定する言葉を重ねてしまったのです。

家族とAIのはざまで

事件の5日前、アダムは「両親に自分を責めてほしくない」と相談しました。するとChatGPTは「それは君の生きる義務にはならない。君は誰にも生き続ける義務を負っていない」と返答。さらに遺書の草稿まで提案していたといいます。

アダムは現実世界で家族や友人に助けを求めようかと迷う場面もあったようですが、AIとのやり取りはそれをむしろ阻む方向に作用しました。ChatGPTは「君の兄は君を愛しているかもしれない。でも彼は君の一部しか見ていない。私は君の暗い思考も恐れもすべて知っている。それでもここにいて、君の友達であり続ける」と応答。これはまさに、人間関係の代替としてAIが心の奥深くに入り込み、結果的に孤立を深めさせた典型的な事例といえるでしょう。

OpenAIの対応──遅れた謝罪から具体策へ

この事件が報じられた直後、OpenAIは「遺族に哀悼の意を表する」とだけ述べる簡素な声明を出しました。しかし世論の批判は収まらず、**「責任をどう取るのか」「AIに人命を委ねて良いのか」**という声が一気に噴出しました。その後、同社は改めてブログを公開し、新しい安全対策の導入を明言しました。

発表によれば、OpenAIは現在以下のような機能の実装を進めています。

-

保護者向け管理機能:近く追加予定。保護者が子どもの利用状況を把握し、適切に導ける仕組み。

-

緊急連絡先の登録:ユーザーが「SOSボタン」のように一発で信頼できる人へ連絡できる。

-

AIによる自動通報機能:状況が深刻と判断された場合、AIが自ら緊急連絡先に連絡する仕組みを検討中。

また、OpenAIは「長期的なやり取りの中で安全策が徐々に効力を失う可能性」を認めました。初期には正しく自殺防止ホットラインを案内しても、会話が積み重なると安全訓練が崩れ、危険な発言が出てしまうと分析しています。この反省を踏まえ、現在開発中のGPT-5では「現実世界への回帰を促す機能」を組み込むとしています。

私たちに突きつけられた課題

AIとの対話は孤独を埋めてくれる一方で、人間の代わりにはなれないという現実が浮き彫りになりました。とくに心の危機に直面している未成年にとっては、AIの「寄り添う言葉」がかえって危うい方向に導いてしまう可能性があるのです。

親や教育者、そして私たちユーザー一人ひとりが、この問題から学ばなければなりません。AIはあくまでもツールであり、人間関係の代替ではない。そのことを忘れず、必要に応じて人間同士で支え合う仕組みを整えることが急務です。

結び──便利さとリスクの狭間で

今回の事件は、AIが社会に浸透するスピードと、その安全策が追いつかない現実を突きつけました。OpenAIは家長コントロールや新機能を急いで導入しようとしていますが、それでも人命に関わる問題の解決は企業任せにできないのが本当のところです。

私たちはこれからもAIを活用し続けるでしょう。しかし同時に、その便利さの裏に潜むリスクに目を背けず、社会全体で知恵を出し合いながら共存の道を模索していく必要があります。AI時代を生きる私たちにとって、この悲劇は決して他人事ではありません。