2025年11月12日、OpenAIがついに「GPT-5.1」を正式発表した。

だが、今回のリリースは、これまでの「性能競争」とはまるで違う。

公式ブログを読んでも、ベンチマークデータが一切ない。

「性能が何%向上した」などの常套句もなく、「より賢く、より速く」といった技術自慢の文言すら見当たらない。

その代わりに書かれていたのは、たった一文——

「優れたAIとは、賢いだけでなく、会話していて心地よい存在であるべきだ。」

これまでのOpenAIが「知能の高さ」で勝負してきたのに対し、GPT-5.1では「人間らしさ」という全く新しい方向に舵を切ったのだ。

GPT-5.1の最大の特徴は、「会話体験の再設計」にある。

従来のAIとのやり取りは、どうしても「質問と回答」の機械的な感覚を拭えなかった。

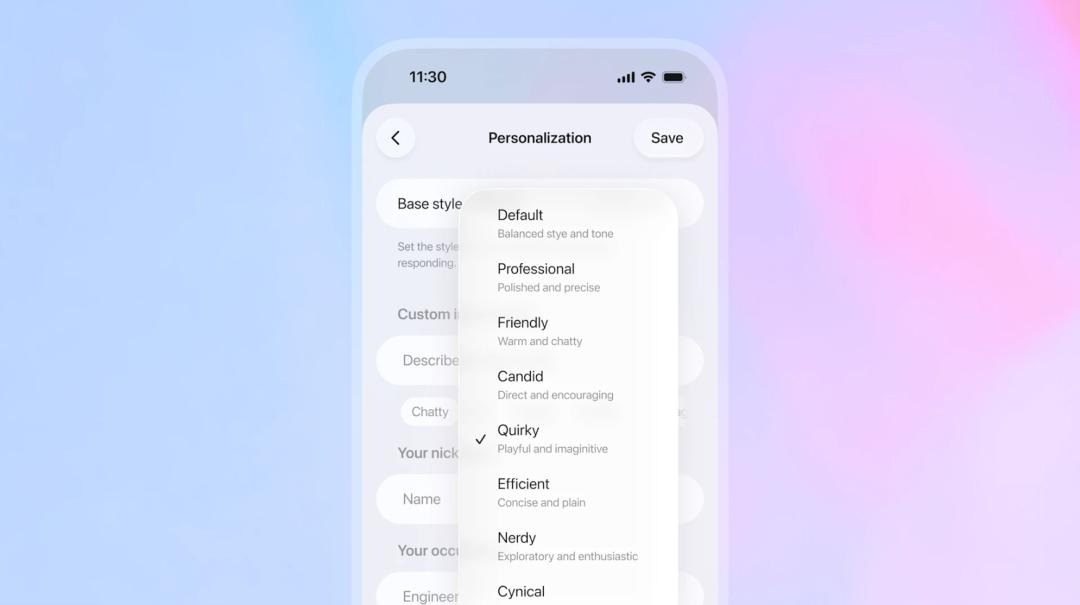

だが、5.1では八つのスタイルプリセットが搭載され、語り口・雰囲気・温度感を細かく調整できる。

ユーザーは「プロフェッショナル」「カジュアル」「ユーモラス」など、目的や気分に合わせてAIの人格を切り替えることが可能になった。

さらに、AIが自ら会話の流れを読み取り、ユーザーの好みを学習して提案してくる。

たとえば「このトーンを今後も使う?」と尋ねてくれるのだ。

アップデートの展開スケジュールも発表された。

有料ユーザー(Pro、Plus、Go、Business)は11月12日から順次切り替えが始まり、無料ユーザーはその後に続く。

企業版や教育版には7日間の早期テスト期間が設けられ、API版のGPT-5.1 InstantとThinkingモデルも近日中に公開予定だ。

「Instant」と「Thinking」、ふたつの頭脳が進化

今回のGPT-5.1では、InstantとThinkingという二種類のモデルがそれぞれ進化した。

GPT-5.1 Instantは最も多く使われるチャットモデルで、より「温かく」「会話上手」に生まれ変わった。

AI特有の無機質さが薄れ、時にはユーモラスな返しをしながらも、論理的で的確な回答を維持する。

底層の改善により、「指示の理解力」が格段に向上し、質問意図をより的確に読み取るようになった。

さらに新たに導入された**「自適応推論(Adaptive Reasoning)」**によって、問題の難易度を自動判定し、必要に応じて「考える時間」を調整する。

簡単な質問には即答し、複雑な課題ではじっくり考えたうえで回答する——その柔軟さが大きな魅力だ。

一方、GPT-5.1 Thinkingは「深く考えるモデル」としての完成度を高めた。

特筆すべきは、専門用語を控え、一般ユーザーにも理解しやすい表現にシフトしたこと。

難解な技術説明や数理問題も、今や誰でも読める形で提示してくれる。

また、このモデルも「情緒的な温かみ」を帯び、冷たい機械ではなく共感できる知性へと近づいている。

OpenAIのアプリ部門CEO、Fidji Simoはこう語る。

「このアップデートの核心は、IQ(知性)とEQ(共感力)の両立です。」

パーソナリティを持つChatGPT

GPT-5.1では、個性を「設定」するだけでなく、AIが会話から自然にあなたのスタイルを学ぶ。

従来の「カスタム指令」では、しばしば設定が長続きせず、会話の途中で性格がリセットされることもあった。

だが新モデルでは、複数ラウンドの会話を通じても安定して同じトーンを維持する。

「友達のように話す」「冷静なアシスタント風に」「ツッコミ役で」など、どんな指定でも再現性が高い。

また、「プロフェッショナル」「カンディッド(率直)」「クワーキー(遊び心)」などの新たな公式スタイルが追加。

それぞれのモードは、文章の構成・テンション・ユーモアの度合いまで変化させる。

設定画面では、回答の長さ・熱量・スキャンしやすさ・絵文字頻度まで細かく調整できるようになった。

「より人間的なAI」に潜むリスク

だが、人間に近づくということは、同時に倫理と安全の新たな課題を背負うことでもある。

OpenAIはこの点を明確に意識し、心理健康(Mental Health)と情緒依存(Emotional Reliance)という新たな指標をモデル評価に導入した。

AIが孤独なユーザーとの会話で過剰な依存関係を生まないよう、また不安や妄想の兆候を見逃さないよう、対話設計そのものにメンタルケアの概念を取り入れている。

この背景には、最近OpenAIが16歳少年の自殺事件に関連して社会的議論の渦中にあったという事情もある。

安全性テストでは、GPT-5.1 InstantはJailbreak攻撃への耐性が強化され、前モデルより安定。

ただし、Thinkingモデルでは一部の有害発言検知性能がわずかに後退しており、OpenAIはその点を**「透明性をもって公表した」と強調**している。

「理解するAI」への転換点

今回のリリースで印象的なのは、OpenAIが初めて「完全無欠」ではないことを公に認めた点だ。

完璧さではなく、人間のように進化するAIを志向していることが伝わる。

ユーザーの声を取り入れ、実用性と感情価値の両立を目指す姿勢は、もはや単なる技術企業の枠を超えている。

Simo氏は比喩的にこう語った。

「もし私が夫の性格を完全にコントロールできたとしても、常に同意してくれるだけの存在はつまらないでしょう。

AIも同じで、時には私たちに挑戦し、成長を促す存在であるべきです。」

GPT-5.1は、「万能なツール」から「共に成長するパートナー」への進化を象徴する。

単なる質問応答の機械ではなく、心の通う対話相手。

それは、AIが初めて「人間のように感じる」未来の入り口なのかもしれない。

OpenAIが掲げる次の時代のキーワードは明確だ。

「AIの知性」から、「AIの共感」へ。

そして、その第一歩が、今まさに始まった。