日々せわしない都市生活の中で、ふと気づくと「傘がない」「財布を車内に忘れた」なんてこと、誰しも一度は経験があるはずだ。特に鉄道移動が主な手段となっている首都圏において、遺失物の扱いは乗客・鉄道会社双方にとって根深い課題となってきた。

そんな中、JR東日本が2026年4月にリリースを予定している新たな遺失物管理システム「 find」は、その在り方に根本的な変革をもたらそうとしている。この記事では、その詳細な仕組みや背景、未来への展望に至るまで徹底的に掘り下げていきたい。

年間200万件超の「忘れ物」にAIが挑む

まず、押さえておくべき現状として、JR東日本が抱える年間の遺失物件数はなんと200万件を超える。日々運行される数千本の列車、数百の駅において、毎日のように傘、カバン、電子機器など多種多様な遺失物が届けられる現実がある。

これまでは、乗客が物を失くした際には、電話や駅への直接訪問で問い合わせるしかなかった。当然のように情報は断片的かつ属人的で、タイムリーな対応には限界があり、現場の駅員の負担も大きかった。

こうした現状に一石を投じるのが、今回発表されたAIを活用した新サービス「find」なのである。

「find」が描く次世代の遺失物対応とは?

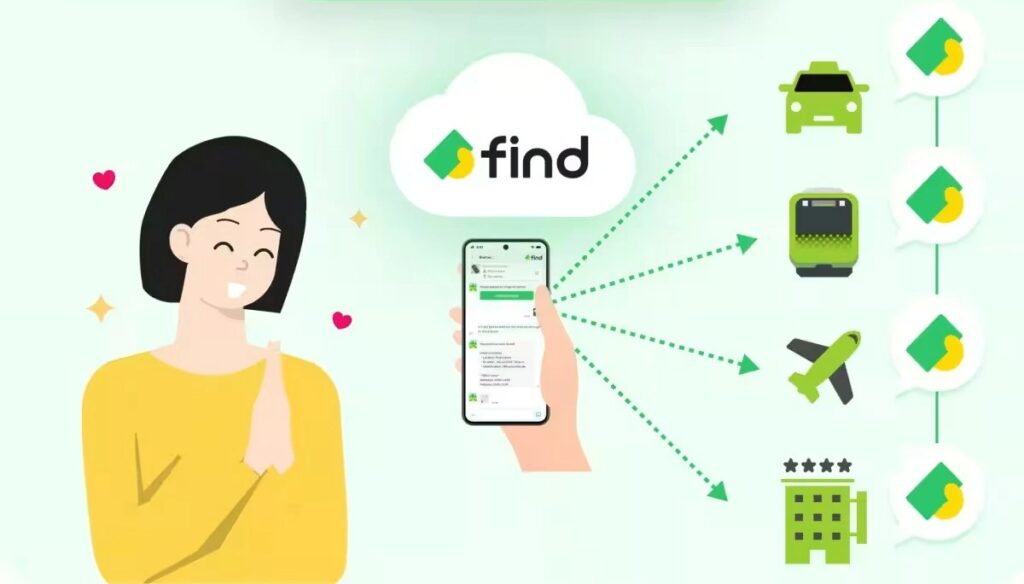

「find」は、スマートフォンの専用アプリを通じて、ユーザーが自身の遺失物を検索・確認できる新システムである。最大の特徴は、従来のような電話問い合わせや駅への訪問を不要にし、スマホ1台で完結できる点だ。

システムはAI画像認識技術を活用しており、駅員が遺失物の情報を登録する際、これまでのように色や形状を手動入力する必要がない。物品の写真を撮影するだけで、AIが自動的に特徴を抽出・識別してくれるというわけだ。

この自動化により、作業の効率化はもちろん、人的ミスの削減や情報の一元管理が可能になる。しかもこの「find」はJR東日本内部に留まらず、同システムを採用する他施設(例:ショッピングセンターや空港)とも連携可能な設計となっている。

つまり、将来的には「どこで失くしたかわからない」というケースにも対応できる可能性があるのだ。

グループ全体での横展開も視野に

JR東日本が目指すのは、単なる駅の利便性向上ではない。この「find」システムを、グループ傘下にあるホテルやオフィスビルへと拡張する構想も明らかにしている。

例えば、ホテルで忘れ物をしたゲストが、チェックアウト後にスマホから遺失物を確認・問い合わせできる未来。あるいは、オフィスビルでの共有スペースで紛失したUSBメモリが数分後には特定できる世界。

グループ横断での一貫した遺失物対応フレームが構築されれば、企業としてのブランド価値向上にもつながるといえよう。

多言語対応の「find chat」で外国人旅行者にも安心を

2020年代以降、訪日外国人観光客は急増を続けている。だが、言語の壁から、遺失物対応においてはこれまで大きな課題が残されてきた。

そこで注目すべきは、「find」に実装される予定の新機能、**「find chat」**である。これは、多言語に対応したチャット型インターフェースで、アプリをインストールせずとも、メールアドレス認証だけで簡単に利用開始できる設計だ。

旅行中にスマホを失くした外国人が、ホテルのフロントや空港のインフォメーションからスムーズに問い合わせを行える──そんな「言葉のバリア」を取り除く試みは、国際的なホスピタリティの向上にも直結する。

テクノロジーと人間味の両立を目指して

忘れ物をした時の、あの焦燥感。そして戻ってきた時の、言いようのない安堵。それらは決して数字で表せるものではない。

「find」は、AIとクラウドという先端技術を駆使しながらも、根底には“人を助ける”というきわめて人間的な目的が据えられている。システム化により情報が整然と管理される一方で、忘れ物をした人の心情に寄り添うアプローチが随所に見られる点は、まさに「テクノロジーと温もりの融合」と言えるだろう。

おわりに:社会インフラとしての「find」

JR東日本が打ち出したこのAI遺失物管理システム「find」は、単なる新サービスにとどまらず、今後の社会インフラのあり方にまで影響を与えうる一手だ。

駅、ホテル、オフィス、さらには空港や商業施設まで。私たちの「物」と「心」をつなぎ直すハブとして、この「find」が全国に、そして世界に広がっていく未来が待ち遠しい。

忘れ物が、もう「一度忘れたら最後」ではなくなる。そんな希望の兆しが、ここにある。