インターネットが創作の舞台を一気に広げたこの時代、同時に創作者たちは「自分の作品が誰かに無断で使われるかもしれない」という漠然とした恐怖と戦い続けてきました。特に生成AIが爆発的に普及し、画像、テキスト、音声、動画などあらゆるコンテンツがAIの「餌」として吸い込まれていく現状を目の当たりにしている今、クリエイターたちの焦燥は決して他人事ではありません。

そんななか、Adobeが放った一手がこの「Content Authenticity(コンテンツの真正性)」アプリ。2025年4月24日、同社はこの革新的なウェブアプリケーションを一般公開しました。見過ごしてはいけないのは、このツールが単なる画像の透かしやウォーターマークの類ではないという点です。むしろ、それ以上の次元で、AI時代における**「創作の証明書」**としての役割を担おうとしているのです。

創作に「身元」を与える——内容証明という新しい概念

Adobeの「Content Authenticity」は、「Content Credentials(コンテンツ証明)」システムをベースに設計されています。この仕組みは、画像などのファイルに不可視のメタデータを埋め込むことで、誰がどのようにその作品を作成したのかという情報を紐付けるもの。

つまり、作品がインターネット上で拡散され、たとえスクリーンショットとして転載されたとしても、そこに込められた「作者情報」は生き続けます。

特筆すべきは、ユーザーが自身のSNSアカウントや個人サイトのリンクを埋め込めること。これにより、作品の真正性だけでなく、作者の「存在そのもの」が認証される仕組みになっているのです。単なる著作権表示ではなく、**デジタル空間における「創作の名刺」**とも言える存在です。

「AI学習禁止」タグという一石

もうひとつ、見逃せない機能が**「禁止AI训练(AIトレーニング禁止)」タグの付与機能**です。これは、その作品を生成AIの学習素材として使用しないよう明示的に宣言するもの。従来はAI開発企業に一件ずつ申請する必要がありましたが、このアプリなら一括で対応可能です。

ただし、Adobe自身も明言していますが、このタグの付与がAI企業側に必ずしも法的拘束力を持つわけではありません。とはいえ、今後の法整備や業界のガイドラインにおいて、「AI学習からの除外を希望する作者の意思」が明文化された証拠として機能する可能性があるでしょう。

驚きのユーザビリティとオープン性

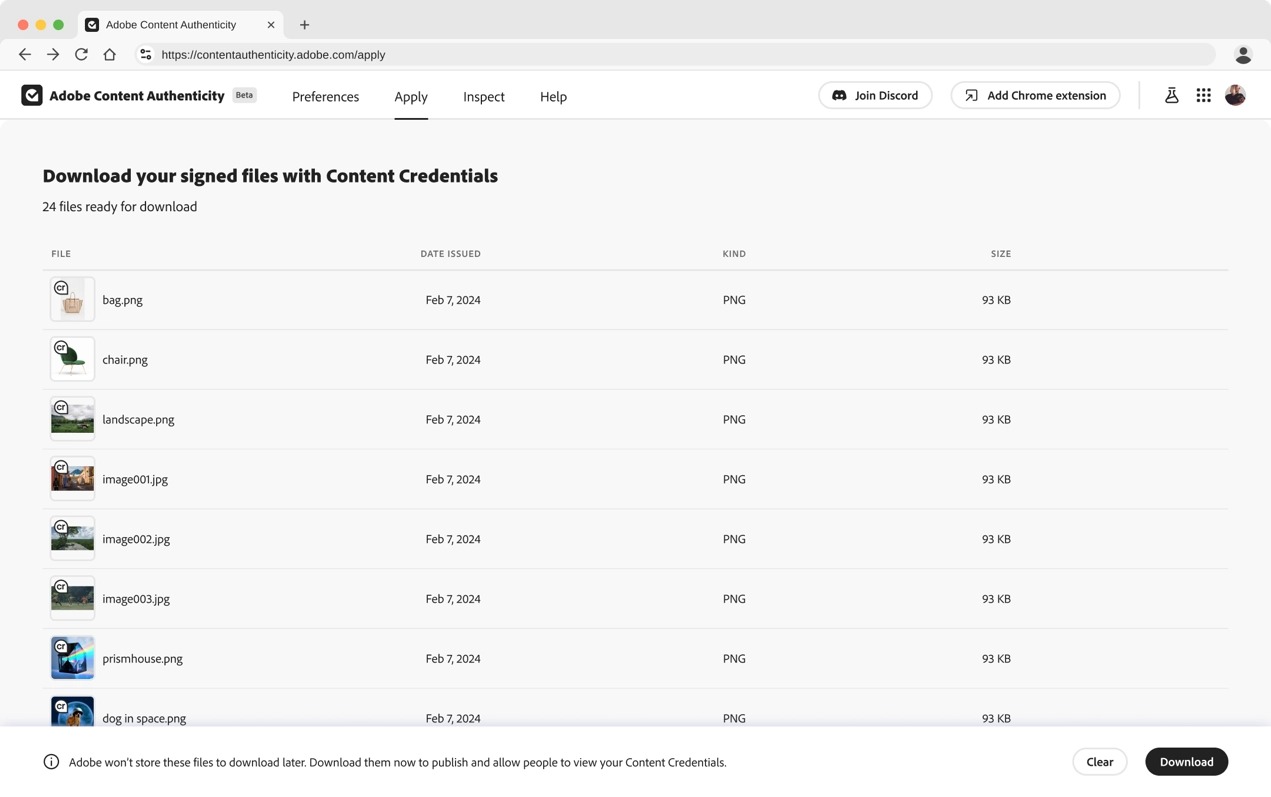

本アプリのもう一つの魅力は、その圧倒的な使いやすさです。Adobeアカウントさえあれば、Creative Cloudへの加入不要で誰でも利用可能。JPEGまたはPNG形式の画像を最大50枚まで一括で処理でき、Webブラウザ上で完結する設計になっています。

また、すでに編集された画像やAIで加工された画像であっても、過去の編集履歴を復元・表示できる機能が搭載されています。たとえ投稿先のSNSや画像サイトがメタデータを削除していたとしても、Adobeのツールを使えば元の情報が表示される仕組みです。

この機能は特に、AIによるリアルすぎる偽造画像が拡散される現代において、「これは本物なのか? それともAIが作った偽物か?」という判断材料として非常に強力です。

LinkedIn連携による認証強化——皮肉の効いたセキュリティ設計

加えて、Behance(Adobe運営のクリエイター向けポートフォリオ共有サイト)と連携し、LinkedInアカウントによる身元確認も可能。これにより、偽アカウントが他人のコンテンツ証明を騙ることを未然に防げます。

興味深いのは、このLinkedIn連携が、2019年にAdobeが発足した「Content Authenticity Initiative(内容真正性イニシアチブ)」から、X(旧Twitter)が離脱したことへの皮肉ともとれる点です。マスク氏がXを買収後、認証制度を「有料サブスク制」に切り替えたことへの不満が、ここに込められているのかもしれません。

「創作の未来」をどう描くか?

現在、このアプリは無料のパブリックベータ版として公開されていますが、正式版が有料になるかどうかはまだ不明です。しかし、このツールが象徴しているのは、単なる機能の提供ではなく、**「これからの創作文化がどうあるべきか」**という問いかけなのです。

生成AIは確かに便利です。素早くアイデアを具現化し、表現の幅を広げてくれます。しかし、その裏にある無数の「誰かの作品」が、いつの間にか吸収され、名前すら残らずに変換されていく構図は健全とは言えない。創作は「誰が作ったのか」という文脈と共に意味を持つ行為であり、それを守る仕組みがなければ、文化は崩壊します。

Adobeはそこに、ひとつの回答を提示したのです。

締めくくりに

今回の「Content Authenticity」アプリの登場は、単なるツールのリリース以上の意味を持ちます。それは、AIによって創作の価値が再定義されつつあるこの時代において、「創作とは何か?」を改めて私たちに問いかけるメッセージでもあります。

創作者にとって、自分の作品が自分のものであると証明できることは、ある意味で最も基本的でありながら、これまで最も不確かな部分でもありました。Adobeのこの一手が、その常識を変えるきっかけになるかもしれません。