ソフトウェア開発の世界において、AIは救世主となるはずだった。

コードレビュー、バグ修正、ドキュメント生成、さらには全体的なコーディングのアシストまで——生成AIは、開発者の生産性を革新すると期待されてきた。

しかし、最新の研究は、その夢に冷や水を浴びせた。

「AIを使った方が、むしろ遅くなる」。

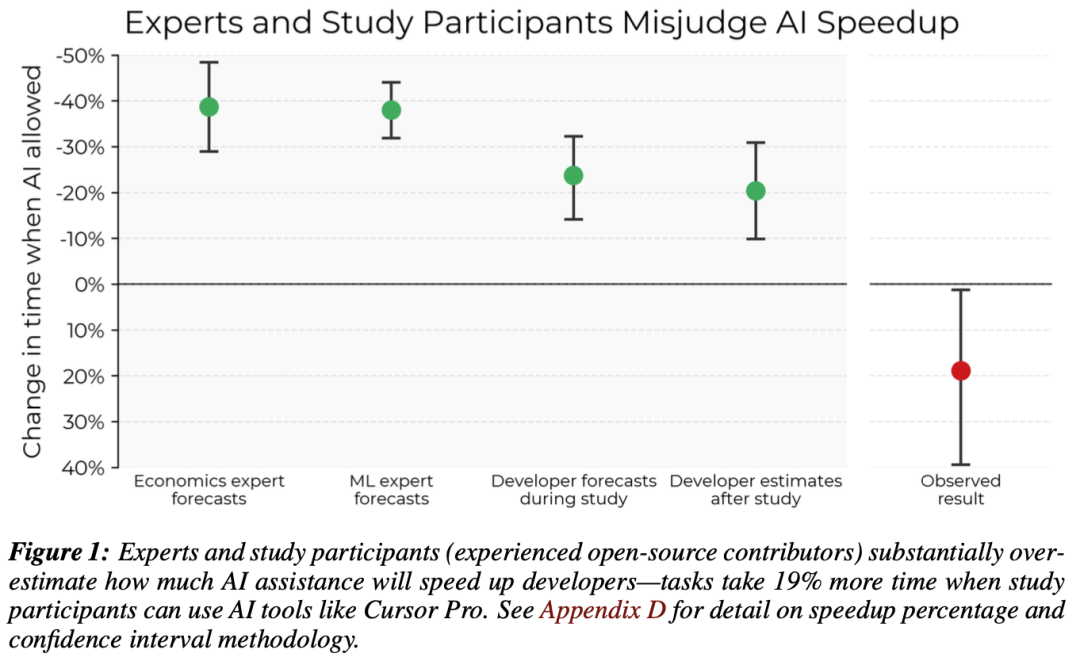

しかも、それは冗談や誤差ではなく、実測で“19%の効率低下”という明確な数値として表れている。

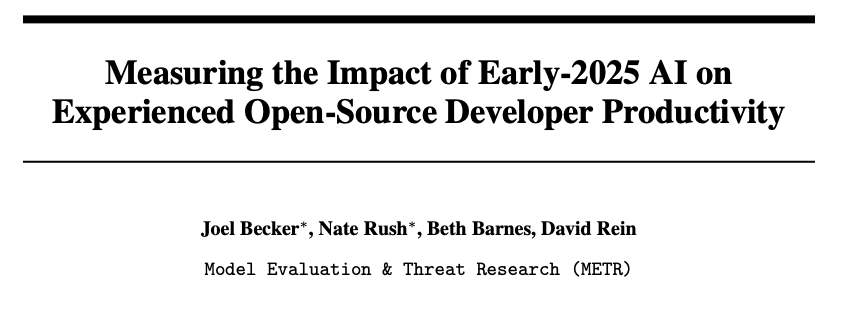

プロの現場での“実験”が明らかにした真実

この研究は、単なる机上の理論や人工的なテストではない。

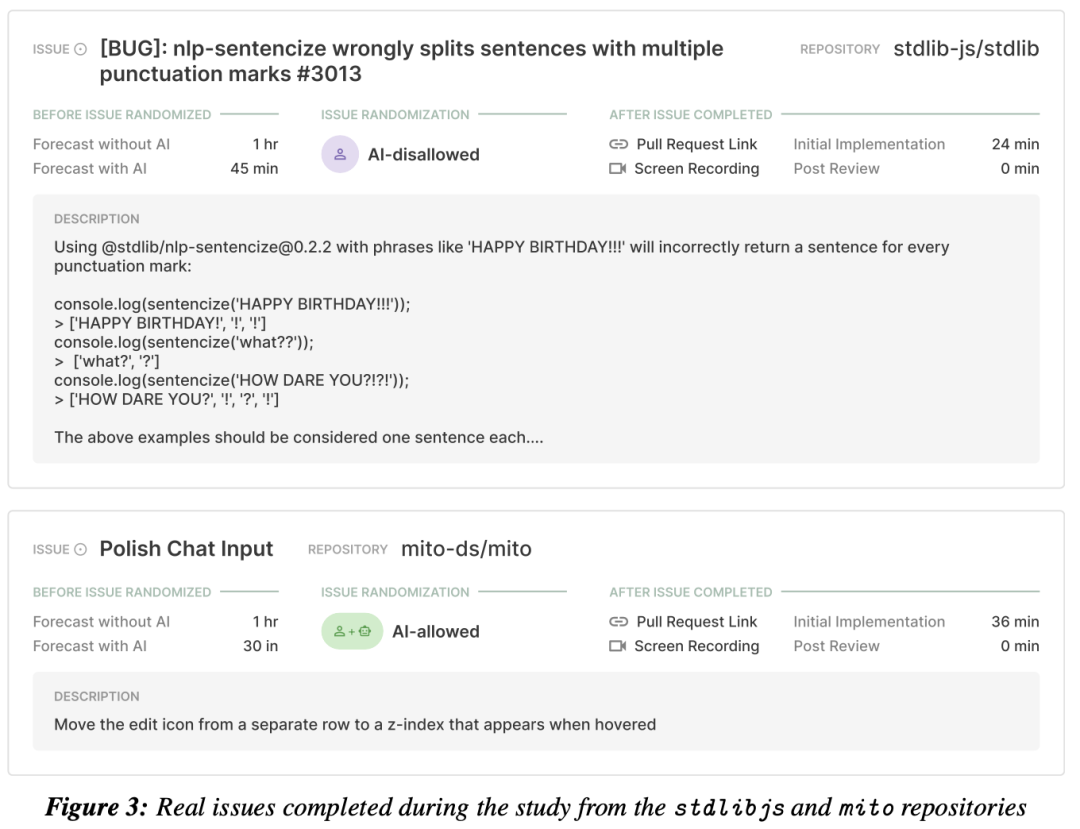

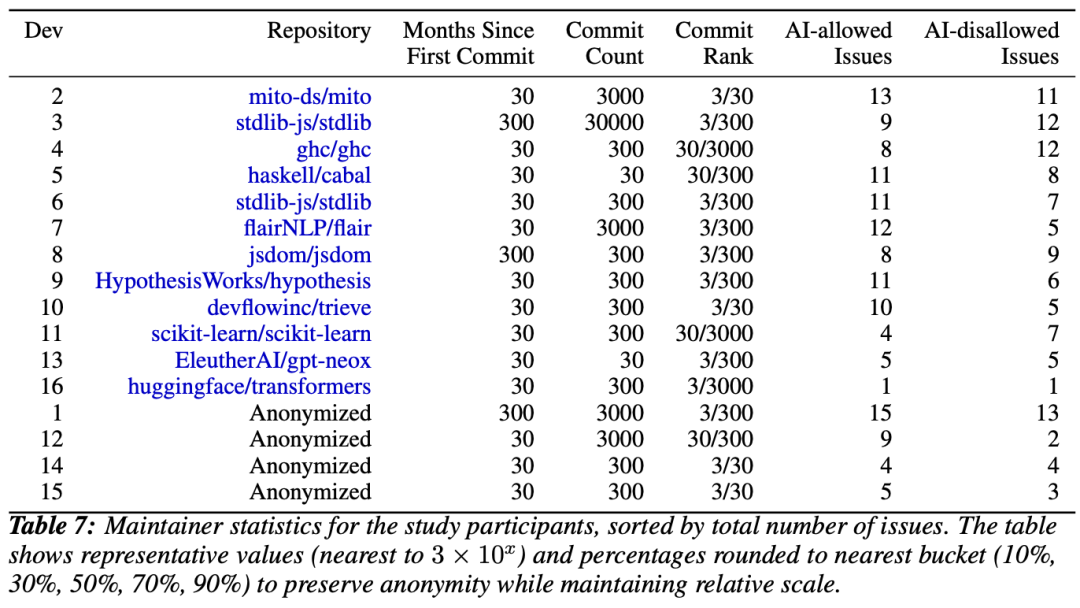

GitHubで平均2.3万スター、110万行のコードを誇る実際のオープンソースプロジェクトを舞台に、16人の経験豊富なソフトウェアエンジニアが参加した本格的な検証だった。

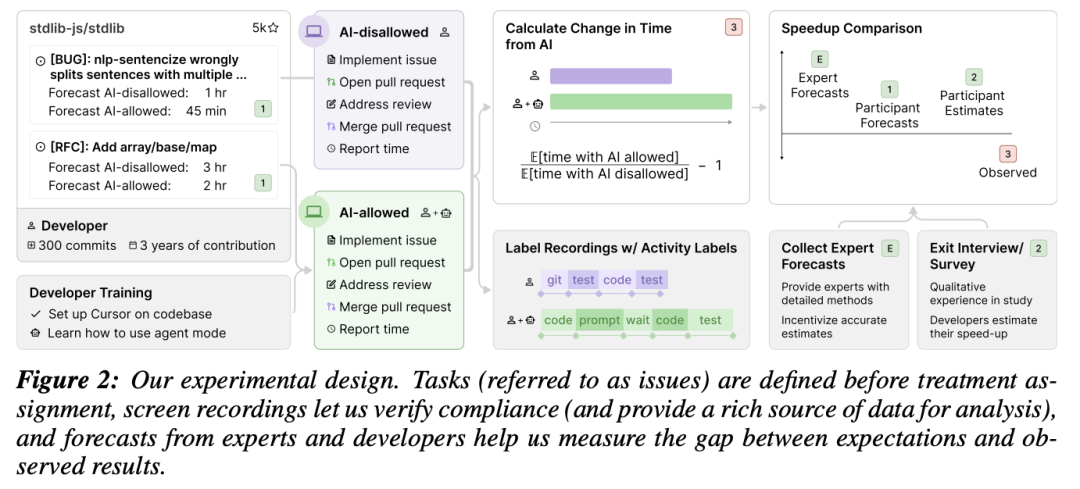

彼らは、自らの現場で実際に行っているような「バグ修正」「新機能の実装」「調査・対応」といったタスクを合計246件、AIを使って行うケースと使わないケースにランダムに振り分けて対応。

このとき使用されたAIツールは、開発者向けとして注目されている**「Cursor Pro」、そしてClaude 3.5 / 3.7 Sonnet**という先進モデルの組み合わせ。まさに、最先端の構成だ。

開発者たちは、AIを使う場合・使わない場合のそれぞれで、タスクごとの所要時間を予測し、実際に手を動かして取り組んだ。

結果はどうだったか?

AIを使うと遅くなる——期待に反した19%の減速

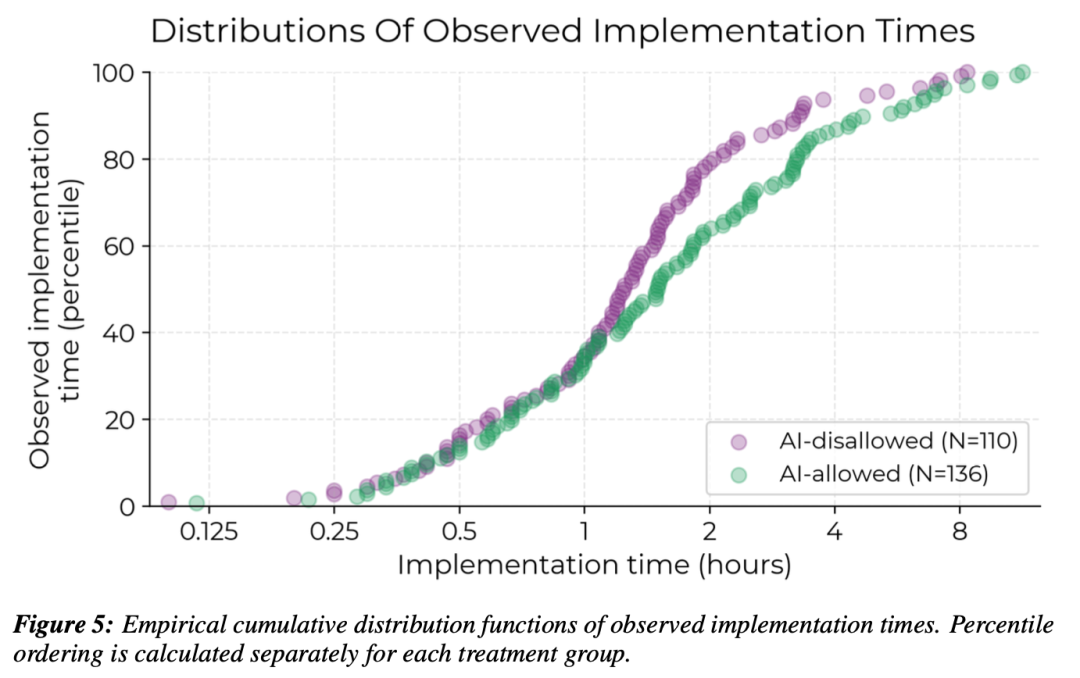

AI使用時のタスク数:136件

AI不使用時のタスク数:110件

開発者たちは、「AIを使えば平均で24%ほど速くなるだろう」と予測していた。しかし、実際にはその逆で、平均で19%も時間が余計にかかってしまったという。

グラフやログ解析でも、「どの分位でもAI使用タスクの方が遅い」という明白な傾向が示されていた。

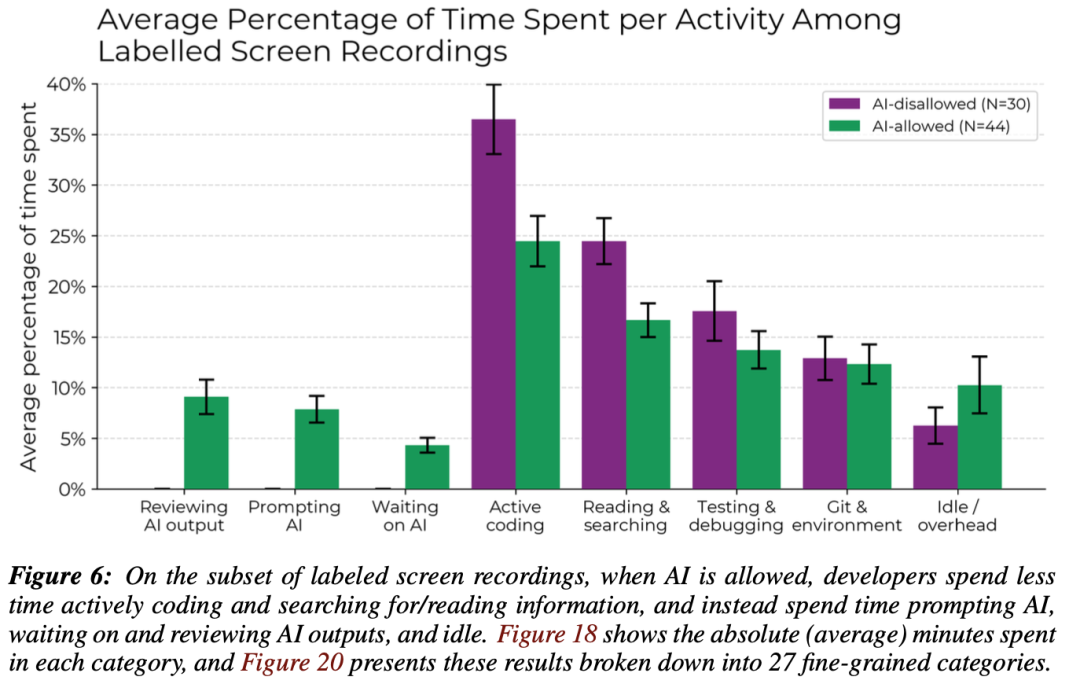

しかも、この遅れの原因は、コードを書く手が遅くなったわけではない。

AIからの出力を確認・修正・吟味するのに時間がかかりすぎたのだ。

具体的には:

-

自らコードを書く時間は減少

-

AIの出力をチェック・再プロンプト・待機する時間が激増

-

問題の本質に近づくまでに余計なやりとりが増加

こうした作業の「インタラクションコスト」が、生産性の足を引っ張ったというわけだ。

なぜ遅くなる?研究チームが検証した20の要因

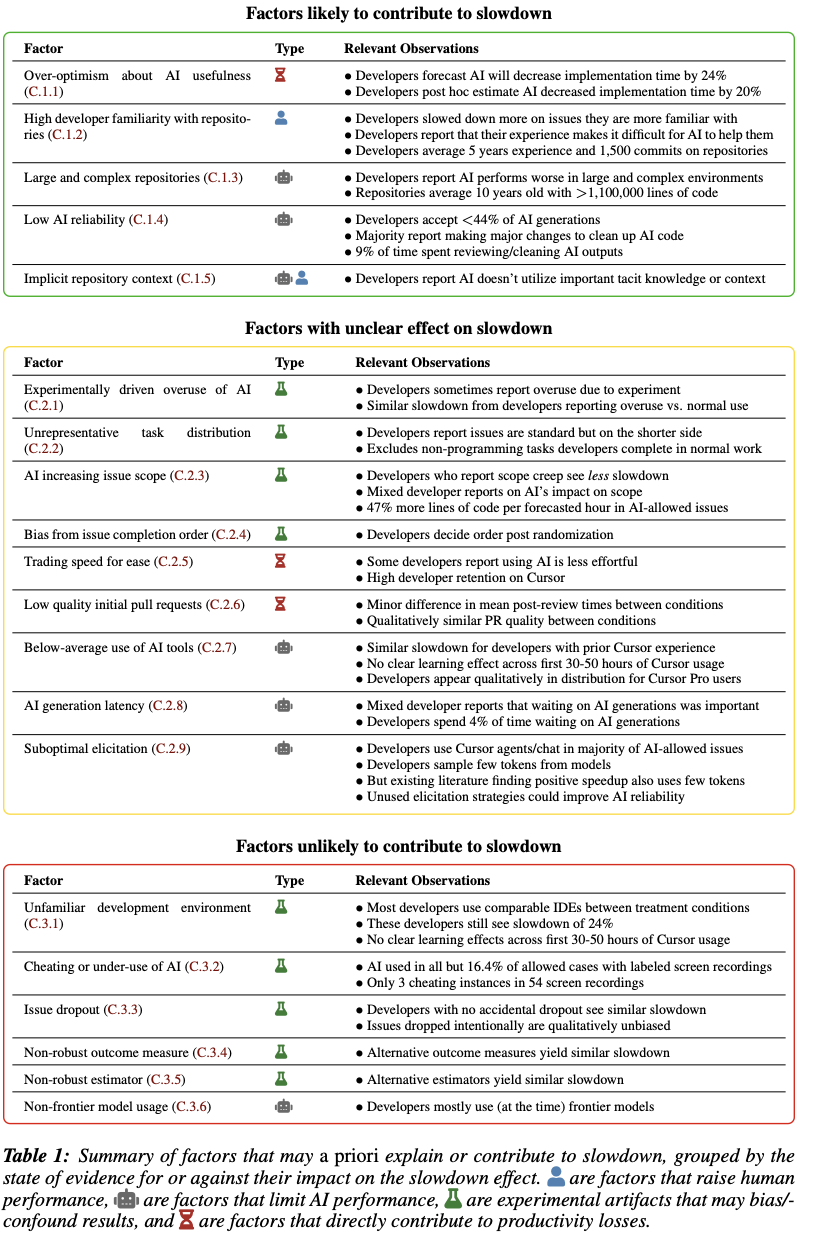

では、なぜ最先端AIを使ったにも関わらず、効率が下がったのか?

研究チームは、タスクのログや開発者の操作記録、AIとのやりとりなどを詳細に解析し、20の可能性のある原因を洗い出した。

それらは、大きく4つのカテゴリに分類される:

-

AIそのものによる生産性の損失

(例:出力の誤り・余計なプロンプトのやりとり) -

実験設計に由来するノイズや偏差

(例:タスク割り当てのランダム性、評価基準の揺れ) -

人間の方が得意な作業だった

(例:コンテキストに深く依存するバグ対応など) -

AIの苦手領域だった

(例:ドメイン固有のルールや設計文脈の解釈)

このうち、5つの要因については「効率低下の明確な根拠あり」と判断された。

9つはまだ不明、6つは「効率に影響なし」とされた。

特に注目されたのが、AI出力を信頼しきれず、何度も確認や再入力をすることで時間を浪費するという点。これは、多くの開発者がAIを“参考意見”として捉えながらも、最終判断を人間に委ねていることを表している。

現場の皮肉:AIで浮いた時間が「さらに働け」になる現実

もう一つ見逃せないのが、AIによって「浮いた時間」が、結局さらなる業務の増加につながっているという報道だ。

『ウォール・ストリート・ジャーナル』によると、多くの企業ではAIによる自動化で従業員の作業時間が平均1日1時間削減されているという(SAPの調査より)。

だが、代わりに「浮いた時間でより多くの成果を出せ」と求めるプレッシャーが増している。

例えばAmazonのCEO Andy Jassy氏は、社員に向けて「AIでより速く、より多くの価値を提供せよ」と発破をかけている。

これは、単なる技術論ではない。

AIが仕事を助けるどころか、むしろ“仕事を増やす存在”になるのではないかという懸念すら生まれている。

AI時代における開発者の選択

この研究が示すのは、「AIを使えば自動的に効率アップ」という幻想の危うさだ。

現実はもっと複雑で、AIがうまく機能する場面もあれば、むしろ開発者のスピードや思考を妨げる場面もある。

大切なのは、AIに頼りきるのではなく、「適材適所」でAIを活用する知恵と戦略だろう。

特に、以下のようなポイントは今後の鍵となりそうだ:

-

AIが得意な領域を見極める

-

人間とAIの“役割分担”を設計する

-

アウトプットの精度をどう検証するかというフロー設計

「AIに任せれば何でも解決」は、もはや幻想である。

むしろ、人間の深い理解力、直感、そして文脈把握能力は、AIが最も追いつけない部分として価値を増している。

幻想から現実へ、そして共生へ

AIが開発現場に本格導入される中で、今回の研究はひとつの「現実チェック」だ。

便利なツールだからといって、盲目的に頼っていては逆効果になりかねない。

AIを使いこなすには、人間側のスキルやマインドセットのアップデートも不可欠だ。

テクノロジーは道具にすぎない。その使い方こそが、生産性の真価を決める。

この「19%の逆転」は、そんな本質を私たちに問いかけている。