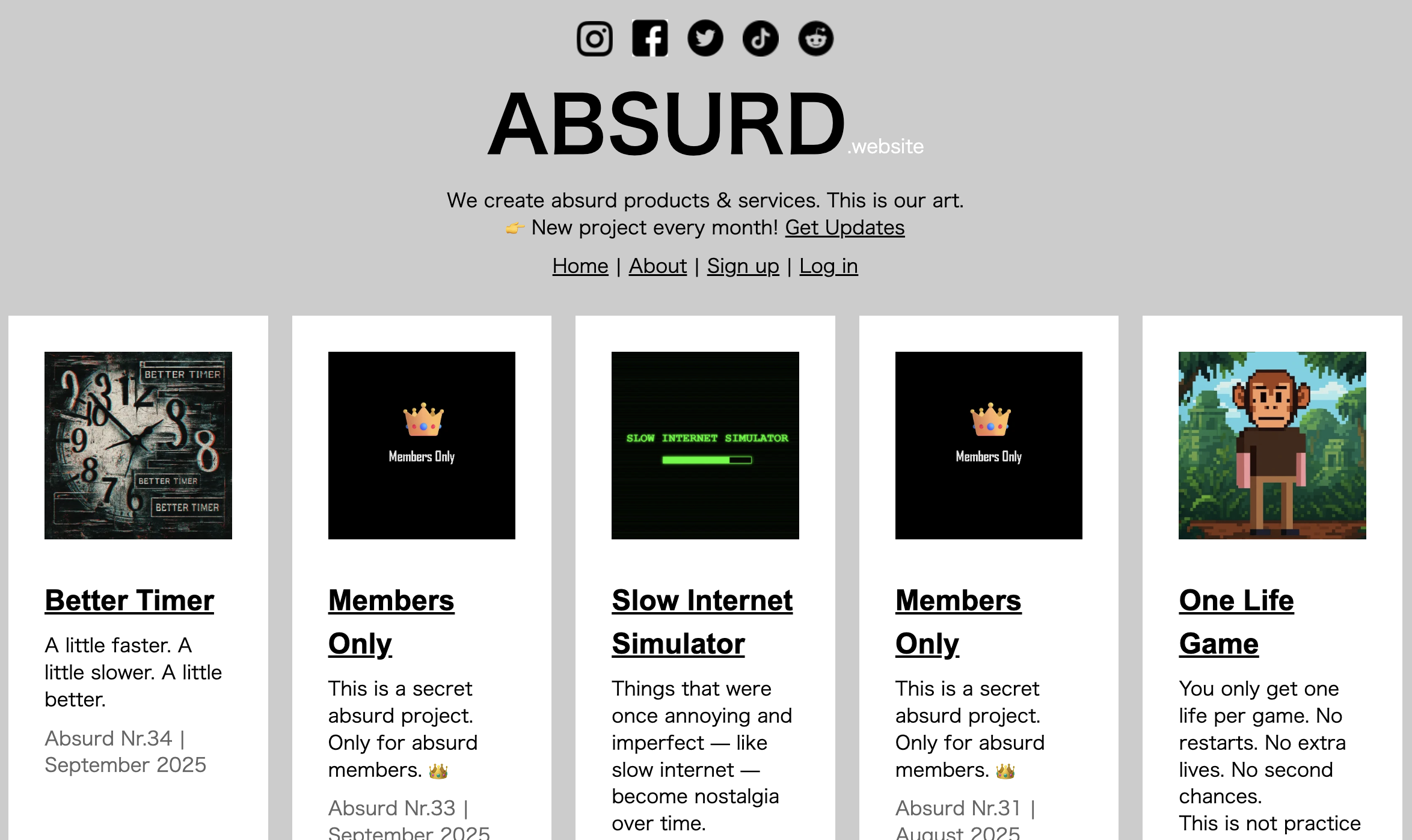

世の中には、常識の枠を軽々と飛び越える人やプロジェクトが存在します。AIブームのただ中で登場した「Absurd.website」もその一つでしょう。名前が示す通り「荒唐無稽」で「ばかげている」ことを売りにし、30ものAIプロジェクトを世に送り出してきました。

しかし、この記事を読むとただの「面白ネタ集」では終わらないことがわかります。そこには、アイデアの光と影、そしてスタートアップが直面する冷酷な現実が映し出されていました。

荒唐無稽の宝庫 —— 笑いと皮肉が同居するAIプロジェクトたち

まず紹介したいのが「Sexy Math(セクシー数学)」。掛け算を10問正解すると美女の写真が表示されるというゲームです。「子どもが今までにない集中力で掛け算を覚えた」という感想まで出ているほどの魔力を発揮しました。ただし開始前には「18歳以上ですか?」と問われる仕組み。教育と大人向けコンテンツが奇妙に混じり合うアンバランスさが、このサイトらしさを象徴しています。

続いて異色の発想が「Artist’s Death Effect Database」。芸術家の寿命を推定し、その残り時間をもとに「投資価値が高いアーティスト」を色分けして示すというデータベースです。死という避けがたい現実を投資対象と結びつける発想には、不快感と同時に社会風刺的な鋭さを感じざるを得ません。

そして「Spot The Differences」は一見すると間違い探しゲームですが、実際にはまったく同じ画像が二枚並ぶだけ。違いを探そうと必死になる行為そのものが「社会の強迫観念」を象徴しているのです。笑いながらも、どこか心に刺さる仕掛けと言えるでしょう。

ゲームで描かれる「一瞬の命」と「戦争の残酷さ」

このサイトに並ぶゲームは、どれもただ遊ぶだけでは終わりません。

例えば「One Life Game」。プレイヤーはサルを操作して障害物を避けるシンプルなゲームですが、ルールは「一度失敗したら即終了」。リトライ不可、人生は一度きりという現実をそのまま反映させています。

さらに過激なのが「OPERATION D-DAY: ONE SECOND OF WAR」。戦場に降り立った瞬間、ほとんどのプレイヤーは数秒で死亡します。筆者も1.2秒でゲームオーバーになったと記していますが、戦争の残酷さをこれほど端的に伝えるデザインは他にないでしょう。

荒唐無稽から哲学へ —— 「社会」「人間」を映す奇抜なアイデア

「Absurd.website」がユニークなのは、単なるジョークにとどまらず、そこに社会批評的な視点が垣間見える点です。

例えば「Influencer Overnight」は、AI生成のインスタグラムアカウントを10万フォロワーまで育て、達成したらそのアカウントをランダムにフォロワーへ譲渡する実験。結果としてフォロワーは61人止まりでしたが、「インフルエンサーになること」そのものの偶然性や虚構性を突きつけます。

また「A Guide For Aliens To Live On Earth」は、地球にやって来た宇宙人のための生活マニュアルを装い、人間社会の滑稽さを映し出します。文化の多様性や他者理解の大切さを訴えるその裏には、人類自身への警鐘が込められているようにも見えます。

さらに「Slow Delivery Service」は徒歩100km以上を必須とする配送サービス。便利さを競い合う物流の世界に真っ向から逆行し、「速さだけが価値ではない」という逆説を示しています。

「アイデアは毒にもなる」—— AI時代の現実

ただし、これほど突き抜けたアイデアを持っていても、「Absurd.website」が成功しているとは言いがたいのが現実です。SNSのフォロワー数はわずか26人、反応もほとんどなし。「絶妙なアイデアこそ会社にとって最も危険な毒になり得る」というスティーブ・ジョブズの言葉思い出してしまいます。

ジョブズが警告したのは、アイデアとプロダクトの間に横たわる巨大なギャップです。構想を実際の製品に落とし込むには、技術的制約や市場適応、ユーザー体験など数え切れない要素を考慮する必要があり、そこで多くのスタートアップが力尽きてしまうのです。

実際、海外には「AI墓場」と呼ばれるサイトが存在し、閉鎖されたAIサービスを記録しています。2025年だけで277ものプロジェクトが消えたとのこと。これはつまり、毎日1つ以上のAIサービスが死んでいる計算です。

短命に終わるAIプロジェクトたちの共通点

記事では、閉鎖されたAIツールの具体例も紹介されていました。

-

「AI Pickup Lines」:AIが自動生成する口説き文句ツール。ローンチ直後は話題を集めたが、継続的な利用につながらず閉鎖。

-

「Alter AI」:SNSやLinkedIn用のプロフェッショナルなアバターを生成。ニーズはありそうだが競合に埋もれた。

-

「TryHairstyles.io」:ワンクリックで最新のヘアスタイルを試せる。面白いが日常利用の必然性が弱かった。

-

「GetMeFlights」:AIで格安航空券を探すサービス。旅行者の関心を引いたが、既存サービスとの差別化が薄く消滅。

共通しているのは、「ユーザーの根本的な課題を解決していない」、「プロモーション不足」、**「既存のワークフローに馴染まない」**といった要素です。

つまり、どんなに魅力的なアイデアであっても、**「生活に溶け込まなければ生き残れない」**という厳しい真実があるのです。

結論 —— 「Absurd.website」が私たちに教えてくれること

「Absurd.website」は荒唐無稽なジョークの集積でありながら、同時にスタートアップの宿命を映す鏡でもあります。

-

発想の奇抜さは人を驚かせるが、それだけでは支持は続かない。

-

実装と運用の壁を越えなければ、プロジェクトは「AI墓場」に消える。

-

本当に必要とされるのは、創造性と同時に「ユーザーに寄り添う実用性」。

アイデアは種であり、種だけでは芽吹かない。

その芽を育てる土壌と水、そして持続的な努力がなければ、どんなに奇抜で面白い発想も一瞬の笑いで終わってしまうのです。

「Absurd.website」を眺めるとき、私たちは笑いながら同時にこう問いかけられているのかもしれません。

—— あなたのアイデアは、本当に生き残れるのか?