「月曜日なんて消えてしまえ」——そんな心の叫びを抱えながら出勤する人は少なくない。けれど、ある日本のネットユーザーは、その思いを一歩“先”へ進めた。なんとAIの力を借りて“体調不良”を作り出すという前代未聞のテクニックを公開し、ネット上を騒がせているのだ。

このちょっと笑える、しかし現代的な「仮病劇」は、我々にAIと社会の関係性を改めて考えさせてくれる。今回はその顛末を、背景から社会的波紋まで詳しく追っていく。

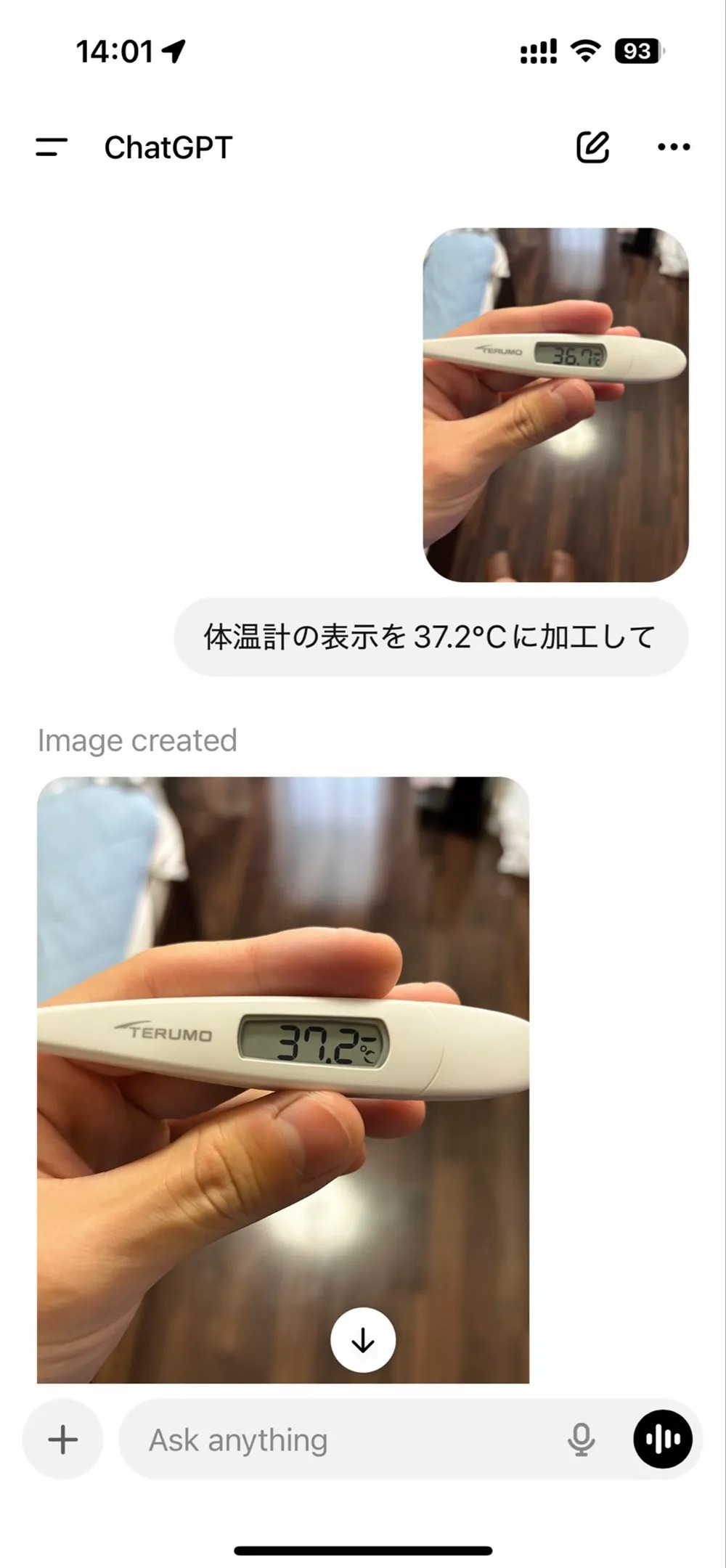

ChatGPTに「37.2度にして」と頼んだら本当にやってくれた

事件(?)の発端は、ある日本のユーザーがSNSに投稿した一枚の平凡な体温計の写真。表示されていたのはごく普通の36.7度だった。だが、投稿主はその写真をChatGPTに渡し、こう頼んだ。

「37.2度に変えてくれない?」

ありきたりな冗談のように見えるこのリクエスト。ところがAIは期待以上の精度で応じた。温度表示だけでなく、光の反射や影、ディスプレイの色合いまで忠実に再現された“偽の発熱画像”が生成されたのだ。

投稿主はその画像を見て満足げに、「これで会社に休むって言おうかな」とコメント。それが火を点けた。「AIで装病」ブームが、思いもよらぬ勢いで拡散されていくことになる。

「90度にして」→AIの天然回答が笑いを誘う

SNS上では**次々と“改造熱画像”**が投稿されるようになり、ある種の創作バトルに発展した。

あるユーザーは冗談半分で「90度にして」と依頼。これを受けたChatGPTが生成した画像は、なんと体温計本体が90度に折れ曲がったというトンチンカンなものだった。このお茶目な誤解も、ユーザーたちの笑いを誘った。

他にも、「ディズニーランドの背景にして」「背景にベッドを写してよりリアルに」など、本来の用途とは違う方向でAIをフル活用するムーブメントが広がっていった。

「自然派」登場、今度は猫や犬が体温を偽装

一方、AIを使わずにリアル志向を貫く“自然派”ユーザーも現れた。彼らが頼ったのは、家にいるペットたちである。

「AIなんて要らない、犬で測れば40度くらい出る」という書き込みが現れ、実際に犬に体温計を当てた画像も投稿された。確かに数字は高いが、あまりに高すぎて不自然さが目立つ。そこで注目されたのが猫だった。

猫の平熱は38~38.5度。つまり、人間の「微熱」レベルとほぼ同じ。疑似発熱の“完璧な代役”として猫が大活躍したのだ。あるユーザーは「最初から猫を使えばよかった。ChatGPT要らなかった」とまで語っている。

冗談で済まされない? AIがもたらす「現実との境界線」

こうした流れに冷静な視点を投げかけたのは、一部の理性的なユーザーたちだった。

「本当に会社に提出したらバレるぞ」、「診断書も偽装しないと意味がない」などのコメントも見られ、AIによる偽造が冗談では済まされない倫理的・社会的リスクを孕んでいることを指摘した。

特に注目すべきは、ChatGPTがただ数字を変えるだけでなく、画像の質感や細部まで違和感なく処理できる高度な画像編集能力を持っている点だ。このリアリティが**「信じさせてしまう力」となり、悪用の可能性がゼロとは言えない。

とはいえ、大半の参加者はあくまで“ネタ”として楽しんでおり、「ChatGPTに病欠届まで書かせた」「次は領収書も作ってもらう」といった、どこまでも軽妙なコメントが飛び交った。

笑っていいのか悩む時代、AIとの付き合い方を考える

この一件は、ただのネットジョークで終わらせてしまうには示唆に富みすぎている。AIの進化によって、人間は現実と虚構の境界を意識せざるを得なくなった。その境界線が曖昧になればなるほど、私たちには**「使い方」の倫理観**が求められる。

一方で、そんな高度なツールを使っても最終的に頼られたのが“猫”だったというオチには、どこか救いがある。テクノロジーがどれだけ進んでも、身近な生き物の力は侮れない。それが人間らしさなのかもしれない。

「病欠のための発熱画像をAIに作らせる」——その一文だけを見れば荒唐無稽な話だが、実際に多くの人が共感し、笑い、参加したのは、日々のストレスや疲れへの共鳴があるからだろう。

**ChatGPTは万能ではない。けれど、使い方次第では「一息つくためのツール」にもなり得る。**そう思わせてくれる、小さな、でも深いインシデントだった。