かつて私たちは、インターネットに「可能性」や「自由」、「創造性」を感じていた。だが2025年、AIの進化がもたらすのは果たして希望だけなのだろうか?

最近、SNSを開くたびに目に飛び込んでくる“妙な動画”や“不自然な投稿”に、あなたも一度は違和感を覚えたことがあるはずだ。そう、AIが生成した、奇妙で、ぞわっとするコンテンツたちである。

本記事では、今世界中で急増しているAI生成コンテンツの“気持ち悪さ”と“危険性”、そしてそれが社会・学術分野にまで波及する様を詳しく追っていく。これを知れば、今後あなたが「何を信じるべきか」、その判断軸が根底から揺らぐかもしれない。

ビキニの女性が飛び込むだけで2.5億再生──“バズ”の裏に潜む不気味な世界

まず紹介したいのは、Instagramで2.52億回も再生されたAI動画だ。そこには、ビキニ姿のふくよかな女性がヨタヨタとボートの縁に登り、ド派手に海へ飛び込むというユーモラスなシーンが収められていた。だがその映像には、妙に不自然なディテールがいくつも潜んでいた。

たとえば、船のそばにいた男性がフクロウのように首を360度回している。さらに、船体の動きは物理法則を無視したかのように不自然だ。AIに詳しい者ならすぐに察知する「生成の粗さ」だが、一般の視聴者は気づかず、ただ笑って「いいね」を押してしまう。

そしてこの作者、同様に奇怪で気持ち悪い“AI動画”を量産しているのだ。豚の顔をしたダイバー、ゾンビのようなレポーター、異形の生物たち……もはや一種のホラー映像集と化している。

「食べられる食べ物」の恐怖──恐怖谷が呼び起こす嫌悪感

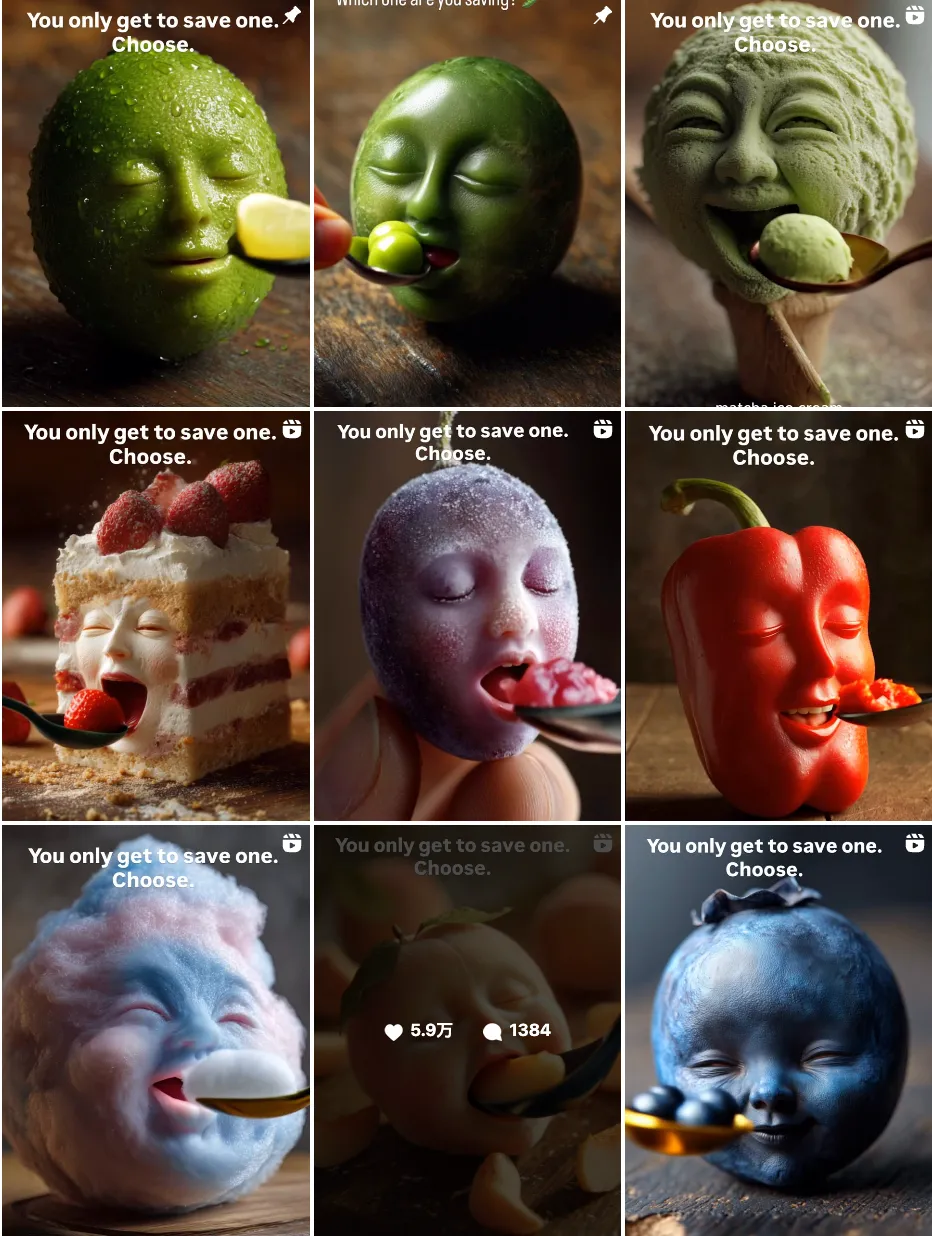

さらに極めつけは、AI生成の「カニバリズム系食物動画」だ。そこでは、柑橘類や小籠包、ブロッコリーといった食品が、まるで人間のような顔で微笑みながら、自らの同類を食べていく。

特に話題になったのは、Bennett Waisbrenというクリエイターによる「You Are What You Eat(あなたは、あなたが食べるもの)」と題された動画。そこでは寿司でできた人が寿司をむさぼり食い、ヨーグルト人間がヨーグルトを飲み干す様子が描かれていた。まさに悪夢のようなビジュアルであり、音声付きで視聴すると、背筋が凍る感覚に襲われる。

こうした気味の悪さの正体は、心理学で言うところの「恐怖の谷現象(Uncanny Valley)」によるものだ。人間に“似て非なる存在”が持つ微妙な違和感が、嫌悪感や恐怖を呼び起こすのである。

なぜ、こうした動画が次々と生まれるのか? ──その裏にある“アルゴリズムの暴走”

一体なぜ、こんなにも不気味なコンテンツがネットに溢れているのだろうか。その背景には、**SNSプラットフォームの“アルゴリズム優先主義”**がある。

Facebook、Instagram、TikTok──いずれも「いかに目を引き、滞在時間を延ばすか」が重視される世界だ。そこでは、視覚的インパクトが強く、奇抜で、時にグロテスクな動画ほど高く評価されやすい。つまり、「変」であればあるほど、バズるのだ。

さらにAI動画生成ツールの進化がそれを後押しする。Veo3などの最新AIは、わずかなプロンプト(指示文)だけで高品質な映像を数分で生成できる。このスピード感と低コストは、これまでにない規模で“デジタル廃棄物”を生み出している。

研究論文までがAIで捏造──学術界を侵食する「ゴミ情報」

エンタメ領域だけではない。AIによる「低品質な生成物」は、すでに学術界にまで到達している。

スウェーデンのブロース大学の研究者たちは、Google ScholarにてAI生成が疑われる数百件の論文を発見。それらの論文は、生成系AIによって低コストで大量生産され、しかも一定の審査プロセスすら通過していた。

もっと驚くべきは、ある医学論文で使用された図がMidjourneyで作成された「性器のついたカートゥーンマウス」だったという事例だ。解剖学的にも明らかに間違いだらけだったが、それでも出版されてしまったという。

さらに、ChatGPTなどのLLM(大規模言語モデル)による“同行査読”の乱用も問題視されている。ある学会では、使用される単語にAI特有の癖が出ており、「meticulous」「commendable」「intricate」などが前年の数十倍使われていたことが判明した。

科学の信頼性が、今や“生成された虚構”に侵食されつつあるのだ。

まとめ──私たちは今、「情報の大洪水」のただ中にいる

SNSでの笑える動画、ちょっと気持ち悪いAIイラスト、面白半分で作られた音楽……。これらはほんの序章かもしれない。

AIの進化と拡散は、もはや止められない。それ自体を悪とするつもりはないが、「生成の自由」が「情報の信頼性」を損なっている」今、何かしらの歯止めが求められているのは間違いない。

インターネットは本来、人々が知を分かち合い、創造し、つながるための場所だったはずだ。

だが今や、無数のAIによって“加工”されたコンテンツが我々の目を、心を、価値観を歪めつつある。

AIを使って何を生み出すか、それをどう活用するか。私たち一人ひとりの判断が問われている。