人型ロボットが打拳したり、ダンスしたり、時にはマラソンを走る──そんな“見せ技”の時代は終わりを迎えようとしています。2025年8月、Figure社が発表した最新デモにより、ついに人型ロボットが家庭内で「洗濯」という実用的な家事を成功させたのです。

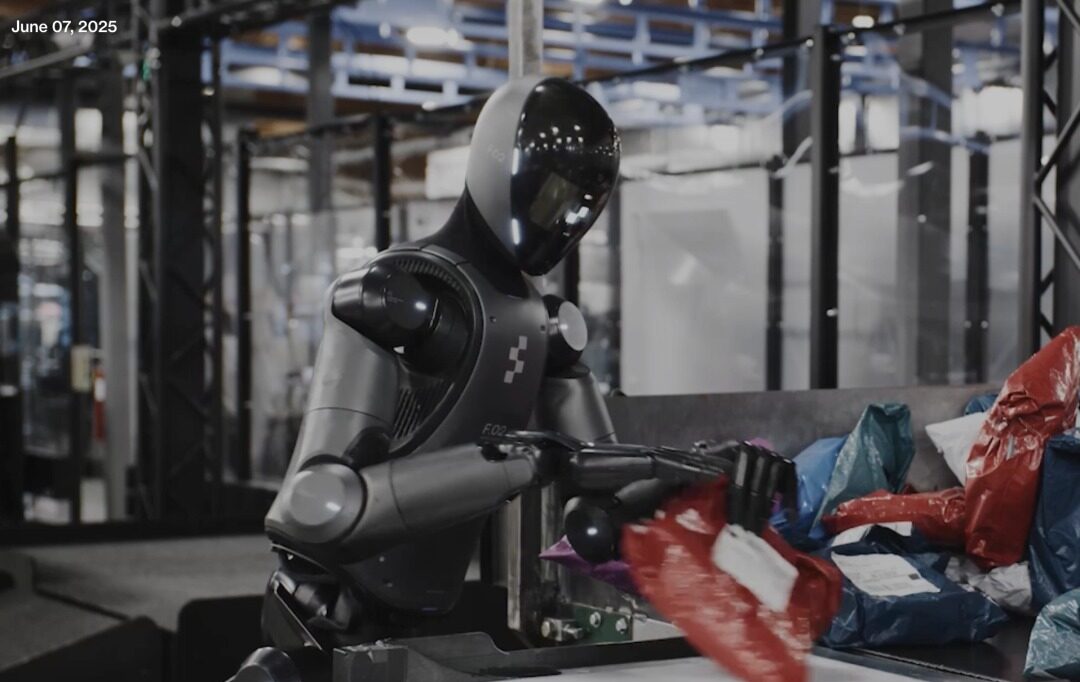

この歴史的な一歩を踏み出したのは、Figure社の次世代ヒューマノイド「Figure.02」。動画内では、ロボットが半身を沈めてしゃがみ込み、左手で洗濯かごを支え、右手で一枚ずつ衣類を洗濯機に投入していきます。ただ放り込むだけではなく、衣類の位置を適宜調整しながら操作している様子は、まさに人間顔負けの細やかさ。

この動作、実は単なる見せかけではありません。Figure社の創業者であるBrett Adcock氏が語るには、この一連の動作は約1ヶ月間にわたりオフィスで反復テストされた成果であり、今回の映像はその初めての「家庭環境」での成功事例となります。

家庭環境での成功、それが意味するもの

これまで人型ロボットの主戦場といえば、BMWの工場ラインや物流センターといった、整然と構造化された産業環境に限られていました。しかし、今回のデモンストレーションで明らかになったのは、ロボットが「家庭」という予測困難で非構造的な空間でも機能する段階へと進化しつつあることです。

工場では、物体の位置もルートも明確で、ロボットにとっては“地図がすべて開かれている”状態です。しかし、家庭内では家具の位置も家庭ごとに異なり、衣類の量や素材、形状までが常に変動する。こうした不確実性を乗り越えるために必要なのが「汎用性」と「自律性」です。

柔らかく、予測不能な「衣類」を扱う難しさ

洗濯という行為を、我々人間は当たり前のように行っていますが、これはロボットにとって技術的に非常に高度なミッションです。というのも、衣類は柔軟性が高く、持ち方や力加減によって容易に変形します。そのため、掴み方や配置の判断が非常に難しいのです。

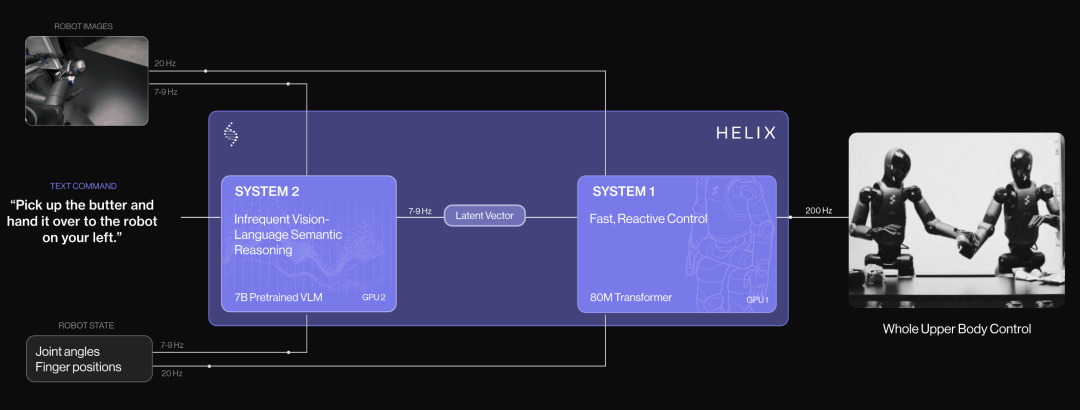

ここでカギを握るのが、Figure.02に搭載された**デュアルVLA(視覚-言語-行動)制御システム「Helix」**です。これは業界初の構成であり、以下の2つのシステムが緻密に連携しています。

-

System 2:毎秒7〜9Hzで画像と言語の統合理解を行う、7B規模の視覚言語モデル。洗濯機の入り口や衣類の位置を高次の意味で理解します。

-

System 1:System 2が出力した潜在情報を毎秒200Hzで処理し、精密な身体動作制御に変換する8000万パラメータのトランスフォーマモデル。これにより、手指や関節を滑らかに動かします。

このシステムによって、Figure.02は視覚・言語・運動制御を統合しながら、リアルタイムで衣類を投入口へ運び込むという一連の動作を滑らかにこなせるのです。

上半身だけではない「全身制御」への進化

Figureの初期技術では、主に上半身の制御(Whole Upper Body Control)が中心でした。しかし、今回の洗濯デモでは明らかに膝を曲げる、体の重心を調整する、といった下半身の動作も含まれた「全身制御(Whole Body Control)」が行われています。

これにより、Figure.02は静的な安定性を保ちつつ、上半身を柔軟に動かすという高難度の協調動作を成功させたのです。40秒以上にわたる一連のタスクは、明らかに「ただの技術デモ」を超えています。

それでも、まだ「完全な洗濯」は遠い?

ただし、冷静に見れば、今回のデモはまだ「洗濯工程の一部」に過ぎません。つまり、洗濯かごを持ち運ぶ・洗濯機の蓋を開ける・設定を行う・終了後に取り出す・乾燥・畳む・収納するといった一連の家事フローには、まだ道のりがあります。

しかし、これは意図的な制約下での“子タスク”の学習に過ぎません。ロボット開発では、まずは部分的な成功を積み重ね、それを土台により広い自由度を持ったタスクへと拡張していくのが定石。Figure.02は、確実にそのプロセスを歩んでいるといえるでしょう。

Figure社の次なる一手──物流と電池技術

洗濯デモに先立つ6月には、Figure.02が物流倉庫での荷物仕分け作業を実演しており、Helixシステムの応用力を示しています。

さらに7月には、新型電池「F.03 Battery」を発表。高エネルギー密度、コスト低減、安全性向上という三拍子を実現し、今後のロボット普及を大きく後押しする技術革新となりました。

「家庭用ロボット」の夜明け

「洗濯なんて、人間がやれば1分もかからない」と言う人もいるかもしれません。しかし、それは“できること”と“任せられること”の違いを見落としています。ロボットが人間に代わって日常の雑務を担える時代は、もうすぐそこまで来ているのです。

Figure.02は、その「最初の一歩」を確かに踏み出しました。家庭という複雑かつ繊細な環境での実行成功は、人間とロボットが共生する未来社会の入口と呼ぶにふさわしいでしょう。

これからの進化に、目が離せません。