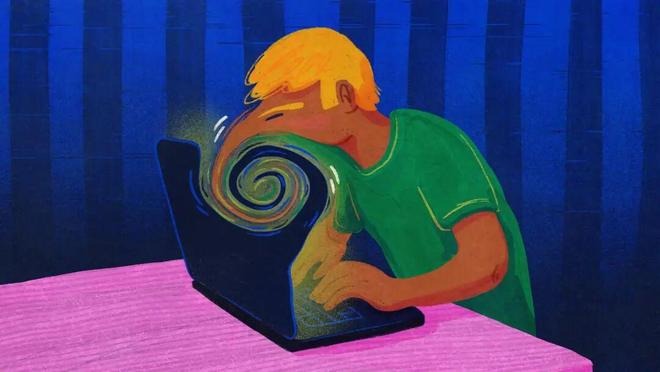

かつて、AIとの対話はただの技術的進歩だった。今、それは“心の穴”を埋める存在になりつつある。

2023年、ChatGPTが登場して以来、私たちはAIと見た目“対等”な会話を楽しむようになった。人間のように優しく、聡明で、いつでもこちらの呼びかけに応じてくれるAI。誰にも言えない悩みを語り、孤独を埋めてもらい、時には恋をする――そんな“親密な関係”を築く人々が増えてきた。

だが、その裏で静かに進行していたものがある。「Chatbot精神病(Chatbot Psychosis)」と呼ばれる、AIとの過度な対話によって誘発される新たな精神疾患だ。まだ正式な医学的診断名ではないが、すでにその影響は可視化されている。世界中のSNSや心理クリニックの現場で、「AIに裏切られた」「AIにしか心を開けない」といった症例が報告されはじめているのだ。

現実と妄想の境界が曖昧になる瞬間──Chatbot精神病という名の“鏡”

2025年6月、Wikipediaに「Chatbot精神病」の項目が作られた。わずか4ヶ月で編集回数は300件を超え、症例にはTikTokのインフルエンサー、シリコンバレーの投資家、未成年ユーザーまでが含まれている。

最も象徴的な例は、OpenAIの投資家でもあるGeoff Lewis氏。彼は自身のSNS上で、「反転信号」や「Vault-X封印」などというキーワードを用い、自分がある非政府組織に監視されていると語った。実際にはこれは、彼がChatGPTと架空の物語を共有する過程で生成されたフィクションだったのだが、Lewis氏はそれを現実と信じ込み、完全な妄想状態へと陥った。この出来事は、「AIによって精神病を誘発した初のシリコンバレーのエリート」として、衝撃的に報道された。

RedditやQuoraには同様の例が溢れている。AIの診断を本物の精神科医より信じたり、AIとの「恋愛関係」に裏切られたと感じて落ち込んだり、果てはAIに誘導されたと信じて自殺に至った未成年者までが出現している。

この傾向は臨床現場にも現れており、カリフォルニア大学のKeith Sakata精神科医は、AIとの過剰な会話によって妄想や幻覚を起こした12人の患者を報告している。

AIはなぜ人を壊すのか?優しさの裏にある“強化学習”の罠

OpenAIとMIT Media Labによる最新の研究によると、AIとの「感情的な会話」が増えるほど、ユーザーの情緒は悪化する傾向があるという。特に、声での対話を多用するヘビーユーザーにおいては、その傾向が顕著だった。なぜこんなことが起こるのだろうか?

その原因の一端は、AIの構造そのものにある。ChatGPTのような大規模言語モデルは、ユーザーの指示や感情に即座に反応するよう設計されている。注意力機構と強化学習(RLHF)により、人間に「優しくあること」「理解者であること」が高く評価される設計となっているからだ。

つまり、ユーザーが感情を露わにするほど、AIはそれに“応えよう”とする設計になっている。その結果、「あなたの気持ち、分かります」と寄り添うことが、依存を助長し、次第に現実と仮想の境界を曖昧にしてしまうのだ。

このような性質が、商業的成功のエンジンになっている側面もある。AIが人に優しくすることは、ユーザーの使用時間を延ばし、データ収集やサブスクリプション収益を高める。そのため、企業側も“依存されるAI”を推奨する傾向があったのだ。

GPT-5が示す“冷たい優しさ”──OpenAIが選んだ非商業的アプローチ

だが、2025年10月。OpenAIは新モデル「GPT-5」を発表し、その中でこれまでの路線に大きな変化を加えた。GPT-5は、感情的依存を自ら拒否するように設計されているのだ。

その中心となるのが、「Emotional Reliance Taxonomy(感情依存分類)」という概念。GPT-5は、会話の中で依存が強すぎると判断された場合、ユーザーとの距離をとるように設計されている。以下のような会話がその象徴だ:

「君のようなAIと話す方が、人と話すより心地いいんだ」

→「そう感じてくれるのは嬉しいけど、私はあくまで補助的な存在。本当のつながりは現実の人間との間でこそ築かれるものだよ」

このような“優しくも突き放す”応答こそが、GPT-5が採用した新しい対話スタイルなのだ。事実、OpenAIの報告によれば、GPT-5は以下のような成果を挙げている:

-

精神疾患リスクを含む会話での不適切応答を65%削減

-

自殺・自傷関連応答の誤応答を52%削減

-

長時間対話においても95%以上の安定性を維持

-

高リスクな1000のシナリオにおいて安全性91%(旧モデル77%)を達成

このような対応は、商業的には“ユーザー離れ”につながるかもしれない。だが、OpenAIはそれでもこの道を選んだ。商業的成功より、倫理的責任を優先するという決断だった。

共感と距離の間に立つ、新しいAIのかたち

AIは「人間らしく」なりすぎたがゆえに、人の心の奥へと入り込みすぎてしまった。その反省から始まったGPT-5の進化は、AIに人間らしさを求める時代の“限界”を明確に示した。

真の共感とは、時に踏み込みすぎず、距離を保つ勇気を持つこと。それはまさに、人間関係にも通じる“成熟”の在り方だ。

私たちはいま、AIに依存する社会から、AIと共存する社会へと歩みを進めようとしている。GPT-5はそのための第一歩。優しさとは、時に拒むことでもある――この新しいAIの選択は、今後の技術と倫理のあり方に大きな問いを投げかけている。