観葉植物やガーデニングを愛する人々にとって、「水やりのタイミングがわからない」「日当たりは十分か」「成長が遅い理由は何か」といった悩みは尽きないもの。そんな声に応えるように、ドイツ・ベルリン発のスタートアップFYTAが生み出したのが「FYTA 2.0」だ。この製品は、植物の健康状態をリアルタイムでモニタリングし、ユーザーに具体的なケアアドバイスを提供するスマートセンサー。いわば、植物のためのフィットネストラッカーである。

FYTA 2.0は単なるガジェットにとどまらず、植物の「声なき声」を科学的に捉えることで、植物と人間の関係性に新たなインターフェースをもたらしている。Kickstarterではすでに550人近くの支援者を獲得し、目標額を大幅に上回る注目を集めている。これは、単なる製品開発ではなく、植物との共生をより深く、豊かにするためのムーブメントでもあるのだ。

FYTA 2.0の特徴|13項目の植物ヘルスを可視化する知性と柔軟性

FYTA 2.0の最大の特長は、13種類もの植物健康指標を測定・記録できるという点にある。これにより、植物が今どのような環境下にあり、どのようなケアを必要としているのかを明確に理解できる。

まず注目したいのが、センサー自体の設計思想だ。FYTA 2.0は完全モジュラー型で、屋内・屋外を問わず使用可能。4つの異なるデバイス(FYTA Beam、FYTA Hub、FYTA App、FYTA Cloud)から構成され、それぞれが連携して植物の状態を詳細に分析する。

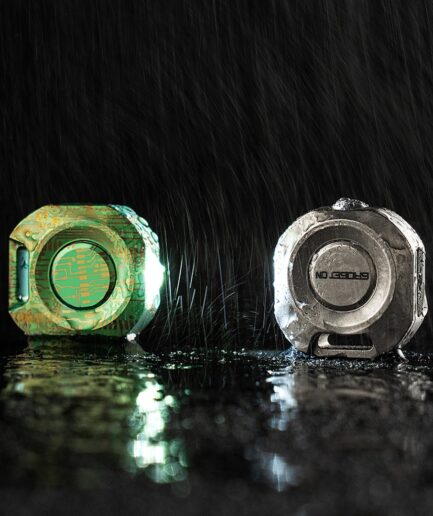

FYTA Beamは、植物の鉢に直接差し込むことで、水分量、光量、温度、土壌の電気伝導度などをリアルタイムで感知する。特筆すべきは、このセンサーがBLE(Bluetooth Low Energy)に対応しているだけでなく、Wi-FiやLoRa、Matterなど、多様な通信方式に柔軟に対応できる点だ。これにより、屋外の広いガーデンや温室でも、データの取得が安定的に行える。

さらにFYTA Hubは、複数のBeamセンサーから収集された情報をクラウドに送信し、アプリと連携してユーザーにフィードバックを届ける役割を担っている。このHubを介することで、ユーザーは離れた場所からでも植物の状態を把握し、必要なアクションを即座に取ることができる。

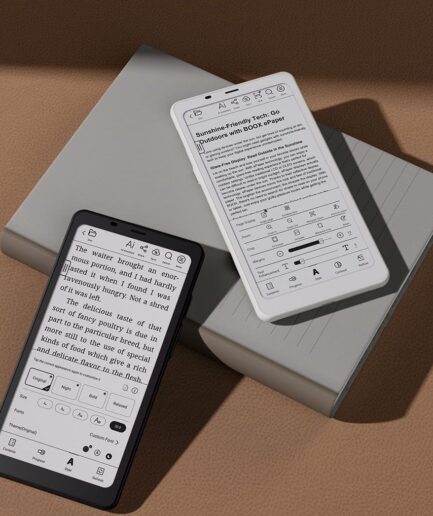

FYTA Appは、取得したすべてのデータをビジュアルで表示する直感的なインターフェースを持ち、初心者でも植物の健康状態を一目で把握できるようになっている。また、FYTA Cloudに蓄積されたビッグデータを活用することで、植物の種類に応じた最適なケア方法を提案するAIアルゴリズムが働き、ユーザーにきめ細かいアドバイスを提供する。

さらにFYTA 2.0は、スマートホームとの統合も可能だ。Google AssistantやAmazon Alexa、Apple HomeKitといった主要なプラットフォームと連携し、音声での植物の状態確認やアクションのトリガーも可能にする。つまり、FYTA 2.0はIoTの文脈においても、非常に高いポテンシャルを秘めたデバイスと言える。

そして忘れてはならないのが、そのデザイン性。FYTAはただの計測機器としてでなく、植物と調和する美しいガジェットであることにもこだわっている。シンプルで洗練されたフォルムは、インテリアとしての価値も高く、生活空間を損なうことなく自然に馴染む。

FYTA 2.0の可能性|植物との新しい関係性を育むテクノロジー

FYTA 2.0は単なるデジタルガジェットではない。これは、植物とのコミュニケーションの新しいかたちを提案するテクノロジーであり、人間中心の生活から自然との共生を模索するきっかけにもなりうる。

都市化が進む現代において、緑とどのように関わるかは一つの重要なテーマだ。FYTA 2.0は、その問いに対する一つの答えを提示している。植物を「管理」するのではなく、「理解」し、「対話」するためのツールとして、これまでとは異なるアプローチを可能にする。

また、教育的な側面にも注目したい。家庭や学校での理科教育の現場において、FYTA 2.0を使うことで、植物の生理や環境との関係をデータとして視覚化し、子どもたちに命の尊さや自然の繊細さを実感させることができるだろう。

ビジネス領域においても、造園業やグリーンインテリア業界、温室農業といった分野での応用が期待されている。特に高価な植物や育成の難しい品種を扱うプロにとって、FYTA 2.0の高度なセンシングとアドバイス機能は極めて有益だ。

持続可能性という観点でも、このプロジェクトは大きな意味を持つ。FYTAの開発チームは、再生可能素材や長寿命バッテリーを活用することで、環境負荷の低減にも配慮している。これは製品の性能だけでなく、価値観に共感するユーザーにとっても重要な要素だ。

FYTA 2.0は、「植物を育てる」という行為に新たな視点をもたらす革新的なプロダクトである。単に便利さを追求するのではなく、植物と共に暮らす喜び、自然との接続を深める手段として、多くの人々の暮らしに小さな革命をもたらすだろう。技術と自然、そして人との関係性を橋渡しするFYTA 2.0が、これからの園芸文化をどう変えていくのか、目が離せない。