2025年7月、ファミリーマートが発表した新たな取り組みが、コンビニ業界に大きな波紋を広げています。その名も「AIレコメンド発注」。これは、AI(人工知能)を用いて店舗の商品発注を自動化・最適化するという革新的なシステムで、すでに全国の500店舗で導入が始まりました。今回は、この新技術がどのように働き、どんな未来を描いているのか、ガジェット系ブロガーの視点から深掘りしていきます。

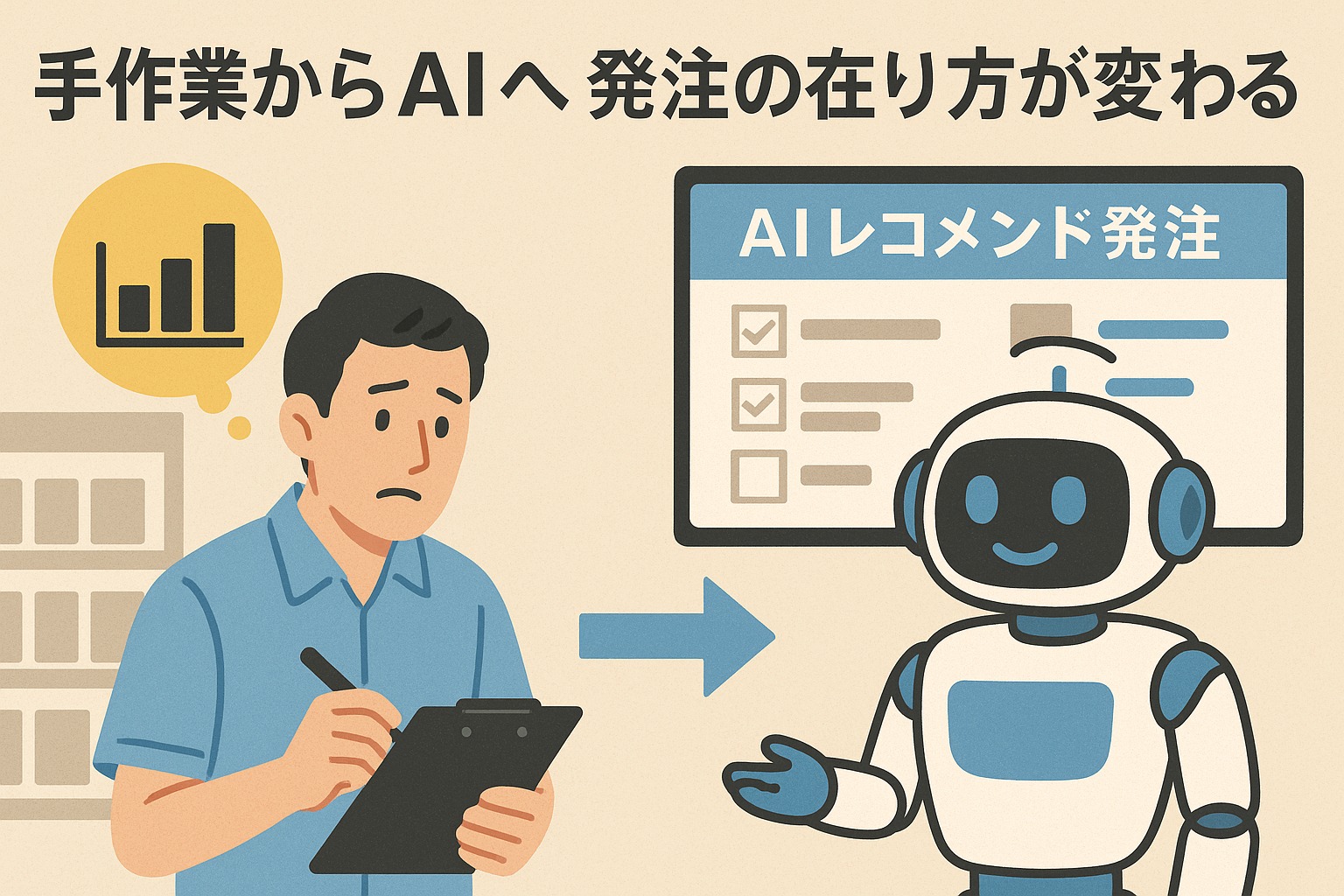

手作業からAIへ──発注の在り方が変わる

コンビニの発注といえば、これまでは店舗スタッフが過去の売上データ、自分の経験、地域の事情などを頼りに行っていたもの。それはある意味、職人的な技術でしたが、同時に属人性が高く、ミスも起こりやすいものでした。

欠品による「販売機会ロス」、逆に売れ残りによる「廃棄ロス」──。この二大課題を解決すべく、ファミリーマートが開発したのが、AIによる需要予測と発注支援システムだったのです。

AIレコメンド発注とは何か?

今回ファミマが導入した「AIレコメンド発注」は、単なる数字の自動処理にとどまりません。システムは多種多様なデータを統合・学習し、極めて高精度な推奨発注数を算出します。具体的には、以下のような情報が組み込まれています:

-

過去1年間の販売実績

-

店舗周辺の人通り(時間帯別・性別・年代別)

-

気象データ(気温、湿度、降水量、日照量など)

-

カレンダー情報(祝日、連休、イベント)

これらを統合することで、「いつ・どの商品が・どのくらい売れるのか」をAIが正確に予測。しかもこの推奨値は日別・便別・単品別に提供されるという細かさ。まさに未来型の需要予測です。

お手本店に学ぶ──売れる商品を的確に導入

AIはさらに一歩進んだ提案をしてくれます。近隣に位置し、かつ利益率の高い店舗を「お手本店」として分析対象に設定し、その店舗での売れ筋商品を、自店にも提案。つまり、自分の店舗には置いていなかったけれど、近隣の店舗ではよく売れている商品を自動で推奨してくれるのです。

この仕組みによって、**「見逃していたヒット商品」**を取りこぼすことなくラインアップに加えることができ、結果として売上の底上げにも貢献します。

売場のボリュームもAIが調整──販売機会を逃さない工夫

売上を最大化するためには、商品を並べる量も重要です。AIは販売予測に加えて、「次の納品までの在庫の繰り越し量」も考慮し、適切な棚のボリュームを計算します。

これにより、「あと1個あれば売れたのに…」という機会損失を減らしつつ、過剰在庫による廃棄リスクも抑えることができるという、非常にバランスのとれた仕組みになっています。これはまさにフードロス問題への一つの答えともいえるでしょう。

業務の省力化──週6時間の効率化を実現

AIが自動で推奨発注数を計算してくれることにより、店舗スタッフは発注業務に費やす時間を週あたり約6時間削減できるとファミリーマートは発表しています。

これまで感覚的・経験的に行っていた発注作業が、AIの力で明確な数値に落とし込まれ、それをベースに調整するだけでよくなる。これは人手不足が深刻化する小売業界にとって極めて大きな一歩です。

それでも最後の決定は人間の手に──柔軟な調整が可能

「全部AI任せで本当に大丈夫?」と疑問に思った方、ご安心を。AIが提示する発注数はあくまでも「推奨値」であり、最終的な調整は人間が行えます。

特に新商品やキャンペーン期間、突発的な地域イベントなど、AIでは拾いきれない「現場の空気」を考慮する必要があるときには、スタッフの判断によって柔軟に修正可能。このハイブリッドな仕組みこそ、テクノロジーと人間の協調の好例といえるでしょう。

全国500店舗からスタート、今後の展開にも注目

この「AIレコメンド発注」は、まず全国500店舗で導入されています。ファミマはこの効果を見ながら、順次展開を拡大していくとしています。

つまり、今後は全国各地のファミマでこのシステムが使われるようになり、より品揃えが豊かで、無駄の少ない店舗運営が実現されることになるでしょう。そしてそれは、消費者である私たちにとっても大きなメリットとなるはずです。

テクノロジーが変える“街のコンビニ”の未来

今回、ファミリーマートが導入した「AIレコメンド発注」は、単なる業務効率化ツールではありません。それは、売上アップ・フードロス削減・スタッフの負担軽減という複数の課題を一気に解決する、極めて先進的な試みです。

ガジェット好きとしては、こうしたAIの活用が日常の中に自然と溶け込んでいく様子を見るのは実にワクワクするものです。そして、それが私たちの身近なコンビニという場面で起きているという点にも、大きな意義があります。

AIが作る未来の小売。その第一歩が、すでに始まっているのです。